初入職場的苦惱——給90後講講馬克思

1842年10月,馬克思拿到博士學位整整一年半的時間之後,馬克思才終於找到了工作🦵🏼。但是非常遺憾🥻🏃♂️➡️,這份工作可不是馬克思想要的大學老師的工作崗位🔘,而是科隆的《萊茵報》編輯。在馬克思剛剛從事編輯工作的時候,心情並不愉快,因為在過去一年半的時間裏,他遭遇了太多的變故和波折🤵🏼♀️🏌🏻♂️。

馬克思拿到博士學位時,還沒來得及把證書在懷裏揣熱乎📡💒,他就遭到了來自普魯士政府和波恩大學全體老師的發出的巨大壓力——他們解除了鮑威爾的教師職務👩🏿🦱,而當年正是在鮑威爾的鼓勵之下,馬克思完成了他的博士論文📛。這樣一來,馬克思的博士論文完全沒有發表和出版,以至於長期以來人們都不知道馬克思的博士論文是長什麽樣的👫🏻。

心灰意冷的馬克思回到了故鄉特裏爾🧑🏼🦰,在家裏面蝸居了一段時間。在此期間他還收到了老師鮑威爾的來信📚,說希望兩個人一起能辦一張激進的報紙。但是好景不長,普魯士新國王頒布了一道書報檢查令,這個報紙的願望就胎死腹中。

不過🦶🏽,從事新聞出版業的願望在馬克思的腦海裏深深地紮下根來,他把目光投向了另一家言論自由🖌🧾、針砭時弊的報社——《萊茵報》👐。他文思泉湧✊🏿,妙筆生花,為《萊茵報》撰寫了許多政論文章,而《萊茵報》也註意到了這個才華不凡的小夥子,在發表了馬克思文章的同時,就邀請他來報社工作。於是馬克思在參加完姐姐的婚禮之後,立刻動身前往科隆🙇🏿。

科隆是德國西部一座著名的城市👩🦰,當地的科隆大教堂聞名於世🖊。馬克思在這裏謀得了他人生第一份正式的工作——報社記者、編輯𓀃。除了作為養家糊口的手段📚,馬克思在工作中也發現了意外之喜——通過關註和研究萊茵地區的經濟社會狀況👩🏽⚖️,馬克思發現可以觀察到一個真實的德國社會。馬克思心心念念的願望🧝🏿♂️,就是研究🤵🏻♀️🫰🏻、批判和改造德國的現實社會🧒🏻。

馬克思從大學的“象牙塔”中走到社會,現實社會的復雜性、醜陋性的一面就暴露出來。馬克思當時在工作之初也遇到了這個問題。這個天才的而又有些憤世嫉俗的小夥子大膽地揮舞起了筆桿子,用辛辣諷刺的語調針砭時弊,特別是將在學校裏面學到的黑格爾的辯證法運用得出神入化💡。

同時,馬克思也開始接觸到農民👮🏽♂️、貧困者的生活狀況問題👨🏿🔧。馬克思發現✒️,在學校學習到的這種理論知識在現實問題面前都受到了根本的動搖📂。他先前沒遇到過的真正的貧困的問題🐱,也在他的工作中暴露出來。那麽,到底是書本的知識是對的呢,還是現實的社會問題是對的呢?馬克思苦苦地思索著🧑🦼➡️。

後來馬克思在回憶這一時期的思想變化時,把它叫做“《萊茵報》時期的苦惱”⚅,而這個“苦惱”至關重要,它決定性地讓馬克思從政治學🙎、法學思想領域的研究來到了經濟學領域的研究。那麽,馬克思的“苦惱”究竟是什麽呢?

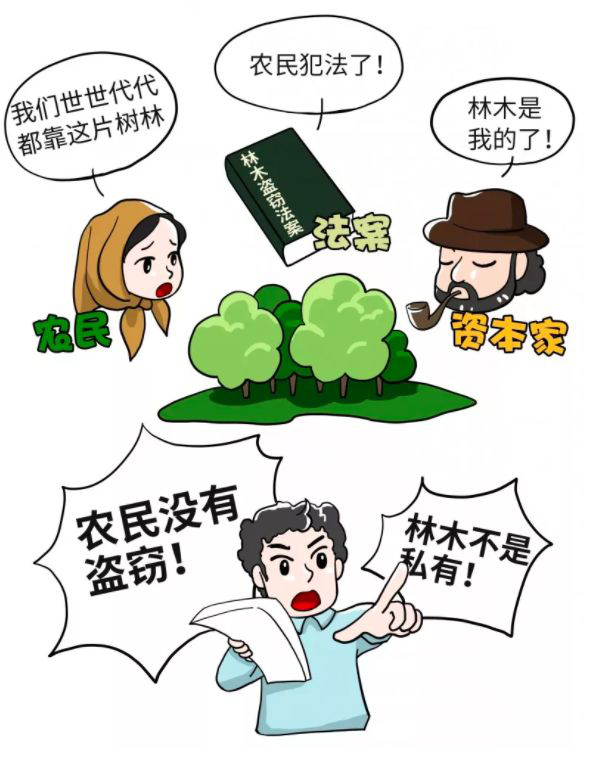

我們知道19世紀初💆🏻,德國開始了原始的資本積累🧑💻,其中一個主要的形式,就是把原先由農民共同使用的森林、草地等公共資源進行大規模的私有化🤰🏿,而這一進程就遭到了農民的強烈反對🤦🏽。馬克思對這一問題的關註,就源自於《林木盜竊法案》的出臺🙇♀️。

萊茵省摩塞爾河谷植被非常茂密🧙🏿、風景如畫,這裏有大面積的原始森林😌🦵🏻,幾百年來許多農民在這裏世世代代地生活。這裏冬天氣溫寒冷,因此農民便在森林裏要撿拾枯樹枝,帶回家生火取暖🚵🏻,偶爾也用斧子砍伐樹木🔔。這種生活方式延續了幾百年,似乎沒有什麽問題。

但是,新興的資產階級群體就把森林占為己有,甚至出臺了物權保護法,法律就聲稱🚁:農民一切砍伐林木的行為都是侵害林木所有者的利益,都是“盜竊”行為🐵,都應當加以盜竊罪來論處,甚至撿拾枯樹枝的行為也是“盜竊”⬜️。農民就不高興了:因為我們世世代代都是在這裏生活🙌🏿,森林屬於自然資源,為什麽到了今天反而要變成了少部分人的私有財產呢,農民想不清楚🙅🏼♀️。而大部分日常賴以維生的這種行為卻變成了“犯法”呢?這太荒唐了🙂🧑🏿💻!

馬克思看完了議會的辯論記錄之後🖖,立即就決定為農民和貧苦者辯護🪷🧘🏽♀️。馬克思說:“林木占有者表面上是在立法維護個人的物權👩🏫,但是把森林變成個人私有財產本身這就是違法的”。幾百年來,農民進山砍柴都是合理地使用自然界的力量,這已經成了他們的習慣權利👳🏼♀️🏄🏻♀️。而問題不在於摩塞爾河谷的農民和窮人🗺🚦,一切國家的窮人都具有這樣一種習慣的權利。因此🫲🏻,馬克思給出的結論是:農民進山揀拾枯樹枝、生火取暖是對自然資源的合法占有,根本不能算作是盜竊。相反🤚,資本家、地主這些林木所有者為此立法的行為本身才是不可饒恕的,他們是徹頭徹尾的侵占大多數人的公共利益,並且把它變成了個人的私人利益🐉,因此為了那些枯死的樹枝,而不惜把無辜的群眾拋入犯罪、恥辱和貧困的地獄🚊。

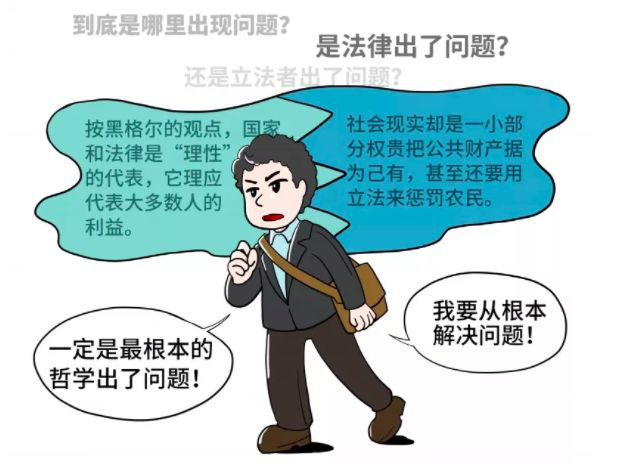

我們知道,馬克思大學期間先後學習過法律和哲學的專業。按照黑格爾的觀點👩🏻🎨,國家和法律是“理性”的代表🧏🏼♀️,它理應代表大多數人的利益。但是社會現實卻是一小部分權貴把公共財產據為己有,甚至還要用立法來懲罰農民,而法律卻恰恰站在了私人利益這一邊。馬克思的“三觀”被顛覆了,到底是哪裏出現問題了呢🐶?是法律出了問題⛹🏻♀️,還是立法者出了問題? 馬克思敏銳地意識到,兩方面都出了問題,但最為根本的是哲學出了問題🏬,這個問題如果說不從根本上來解決👨🏼🏭,德國社會就依然不能進步👩🏽🎨。

同時👩🏻✈️,馬克思還關註猶太人所呼籲的“宗教解放”運動🎿。普魯士政府要求猶太人改信基督教,引起了猶太人的強烈不滿🏋🏿♀️🤰,他們要求實現宗教信仰的自由。但是,馬克思提出了疑問,宗教信仰自由僅僅在於宗教領域就能實現嗎?答案是否定的💆♂️。因為這不僅是宗教教義的問題,它更是一個政治問題,猶太人要求的解放實質上應當是政治解放。

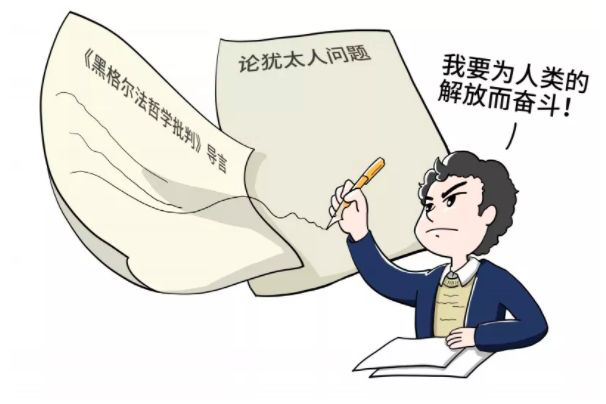

但是馬克思又進一步地發問👨🏼🔬:政治解放如果成功了,就萬事大吉了嗎?並沒有啊,因為實現的是猶太人的“猶太精神”的這種解放,而當時在歐洲社會橫行的是“資本主義精神”🧚。只要這種精神存在🦥,人們就是自私自利的人,就會有資本家壓迫工人🏄🏿,就會有資產階級統治無產階級。因此,政治解放只不過是作為資本家代言的統治者的解放,而真正意義上的解放,是全人類的解放,它遠遠高於“宗教解放”👩🏽🦲,也同樣高於“政治解放”🫄🏿。

那麽🏵,如何才能實現全人類的解放呢?馬克思有句名言:“人解放的頭腦是哲學,心臟是無產階級。”什麽意思呢🙃?唯有讓無產階級掌握哲學武器,才能具有革命和解放的覺悟。馬克思就把他的這種想法寫成了兩篇文章🍗,一篇是《<黑格爾法哲學批判>導言》,一篇是《論猶太人問題》,後來這兩篇文章都發表在《德法年鑒》的創刊號上🦕。這兩篇文章的落腳點,就是“人類解放”的主題,這也可以看作是馬克思的“初心”💆🏻🧍🏻♂️,也同樣是我們共產黨人的“初心”。“人類的解放”就像一顆火種,深深地種在了馬克思的思想土壤裏。馬克思一生的事業✍️,都是為了實現人類的解放事業而奮鬥。

由於馬克思的才能被廣為認可,因此當時馬克思雖然只有僅僅24歲,卻已經是《萊茵報》實際的主編了。但是好景不長,由於普魯士當局的壓力,也由於報社內部的意見不合,馬克思選擇了辭職。

《萊茵報》的投資合夥人中有許多是普魯士政府的要員,其中就有後來的普魯士的總理魯道夫·康普豪森🦽,他非常欣賞馬克思的才華,聽說馬克思辭職了,就一直鼓動馬克思入閣,希望他能夠出任財政部長或者國家銀行的行長。這實在是一份令人艷羨的職位,但是馬克思誌不在此,拒絕了這份“好意”📨。

馬克思辭職之後🧜🏿,沒有急著找下一份工作,而是完成了人生中的一件大事——結婚。他和燕妮之間長達七年的戀愛長跑🧚🏿♀️,總算抵達勝利的終點了🫄🏼。那麽,馬克思和燕妮之間又有著怎樣的戀愛經歷和愛情故事呢🟣?我們下一講接著說。

-本講完-

下集預告

如果讓現代愛情專家來評評馬克思,他可能是個追女孩的高手。在一段感情中📰,你能想到的障礙👨🏿⚕️💪🏽,年齡上的差距🙌🏼、異地相處、門不當戶不對啦,這些全都被馬克思撞上了。在那個沒有電腦、沒有手機,也沒有辦法facetime的年代,馬克思為自己心愛的姑娘寫下了無數篇充滿愛意🈵、激情洋溢的詩歌:“我的每一句話都是行動,我是城市生活的造物主”……

Copyright@3377体育 -【3377体育平台优享】注册即享,专属优惠大礼包!